在全球新能源产业对“更高能量密度" 的迫切需求下,锂电池正极材料正朝着 “突破现有性能天花板" 的方向加速迭代。其中,富锂锰基正极材料(Li-rich Mn-based cathode materials,简称 LRM)凭借 “超高理论能量密度、低钴无镍潜力" 的优势,成为下一代高能量密度锂电池的核心候选材料之一。与三元材料(NCM/NCA)、磷酸铁锂(LFP)等主流材料相比,富锂锰基材料的理论能量密度可达 900-1000 Wh/kg,实际商业化产品能量密度已突破 400 Wh/kg,远超三元材料 NCM811 的 300+ Wh/kg,有望支撑电动汽车续航里程迈向 1000 公里以上。2024 年,全球富锂锰基正极材料研发投入超 15 亿美元,中试产能达 5000 吨,虽尚未实现大规模商业化,但已成为宁德时代、LG 新能源、松下等头部企业的重点布局方向。本文将从定义、特性、发展历程、制备工艺、挑战突破与未来趋势等维度,全面解析富锂锰基正极材料的技术内核与产业前景。

富锂锰基正极材料是一类以“锂过量、锰为主" 为核心特征的固溶体材料,化学通式通常表示为 xLi₂MnO₃・(1-x) LiMO₂(其中 M 为 Ni、Co、Mn 等过渡金属,0.5<x<0.8),本质是 Li₂MnO₃(层状结构)与 LiMO₂(层状结构,如 LiNi₀.₁₃Co₀.₁₃Mn₀.₅₄O₂)的复合体系。“层状 - 尖晶石复合晶体结构",是实现超高能量密度的关键。

•层状结构基础:

◦Li₂MnO₃ 相为 monoclinic 层状结构(空间群 C2/m),Li⁺与 Mn⁴⁺分别占据不同的八面体间隙,形成 “Li-O-Li" 与 “Li-O-Mn" 交替堆叠的层状骨架,该相本身不直接参与锂离子脱嵌,但在充电过程中(电压>4.5V)会发生 “氧释放" 反应(Li₂MnO₃ → 2Li⁺ + 2e⁻ + MnO₂ + 0.5O₂↑),提供额外的电子容量;

◦LiMO₂ 相为 α-NaFeO₂ 型层状结构(空间群 R-3m),Li⁺位于过渡金属层(M-O 层)之间的八面体间隙,充放电过程中通过 M²⁺/M³⁺/M⁴⁺(如 Ni²⁺/Ni³⁺/Ni⁴⁺、Co³⁺/Co⁴⁺)的可逆氧化还原反应实现锂离子脱嵌,提供主要的容量贡献;

•复合结构优势:

◦协同提升容量:Li₂MnO₃ 相的氧氧化还原反应(提供额外容量)与 LiMO₂ 相的过渡金属氧化还原反应(提供基础容量)协同作用,使富锂锰基材料的理论克容量达 250-300 mAh/g(远高于三元材料 NCM811 的 200-220 mAh/g);

◦结构稳定性增强:Li₂MnO₃ 相中的 Mn⁴⁺可抑制过渡金属离子的迁移与溶解,同时在充放电过程中,部分层状结构会转化为尖晶石结构(如 LiMn₂O₄),形成 “层状 - 尖晶石" 混合结构,减少体积变化(体积膨胀率约 5-8%,低于三元材料的 10%),提升循环稳定性。

•能量密度:理论能量密度 900-1000 Wh/kg,实际中试产品克容量达 220-250 mAh/g,电池系统能量密度 400-450 Wh/kg(适配 1000 公里续航电动汽车);

•电压平台:呈现“双电压平台" 特征 —— 低电压平台(3.0-3.8V)对应过渡金属离子(Ni²⁺/Ni³⁺/Ni⁴⁺、Co³⁺/Co⁴⁺)的氧化还原反应,高电压平台(4.5-4.8V)对应 Li₂MnO₃ 相的氧氧化还原反应,平均电压约 3.8-4.0V;

•成本潜力:锰含量占比超 50%(部分配方达 70%),钴含量可低至 0-5%(甚至无钴),镍含量 10-20%,原材料成本较三元材料 NCM811 降低 30-40%,具备 “低成本高能量" 的双重潜力。

富锂锰基材料的核心竞争力在于“突破能量密度天花板" 与 “降低贵金属依赖",同时也存在 “电压衰减、first效率低" 等显著短板,使其处于 “研发突破期" 向 “商业化过渡期" 的关键阶段。

•容量优势显著:实际克容量达 220-250 mAh/g,是三元材料 NCM811 的 1.2-1.3 倍、磷酸铁锂的 1.5-1.7 倍;搭载富锂锰基材料的动力电池,系统能量密度可达 400-450 Wh/kg,较 NCM811 电池提升 30-50%,可使电动汽车续航里程从 700 公里提升至 1000 公里以上;

•高电压贡献:4.5-4.8V 的高电压平台(高于三元材料的 3.6-3.8V),进一步提升能量密度(能量密度 = 容量 × 电压),相同容量下,富锂锰基电池的能量密度较三元材料高 15-20%。

•原材料成本低:锰含量占比 50-70%(锰矿石价格约 0.05 万美元 / 吨),钴含量可低至 0-5%(远低于三元材料 NCM811 的 10%),镍含量 10-20%(低于 NCM811 的 80%),原材料成本较 NCM811 降低 30-40%;

•无钴化可行:通过优化过渡金属配比(如 Li₁.₂Ni₀.₂Mn₀.₆O₂),可实现无钴,规避钴资源稀缺(全球储量仅 710 万吨)与价格波动风险(2021 年钴价暴涨 50%),无钴富锂锰基材料成本较 NCM811 降低 50% 以上。

•高温分解温度高:富锂锰基材料的热分解温度约 350-400℃,高于高镍三元材料 NCM811 的 200-230℃;在 200℃高温存储试验中,容量保持率达 85-90%(NCM811 仅 70-75%);

•氧释放可控:尽管充电过程中会释放少量氧气,但 Li₂MnO₃ 相的氧释放速率较慢(100℃下氧释放量<5%),且部分氧气会与电解液反应形成稳定的 SEI 膜,减少热失控风险(针刺测试起火概率约 30%,低于 NCM811 的 60%)。

•电压平台持续下降:充放电循环过程中,Li₂MnO₃ 相的层状结构会逐渐向尖晶石结构转化,导致高电压平台(4.5-4.8V)消失,平均放电电压每循环 100 次下降 0.1-0.2V(循环 500 次后电压下降 0.5-1.0V),虽容量保持率可达 80%,但实际能量密度衰减超 30%(如初始能量密度 400 Wh/kg,循环 500 次后降至 280 Wh/kg);

•衰减机制复杂:主要源于“氧空位形成"(氧释放导致)、“过渡金属离子迁移"(Ni²⁺、Mn³⁺迁移至 Li⁺层)、“SEI 膜不稳定"(高电压下电解液持续分解)三大因素,目前尚未找到解决办法。

•first库伦效率低:常规富锂锰基材料的first库伦效率仅 70-80%(三元材料 NCM811 可达 90-95%),意味着first充电过程中 20-30% 的电能无法转化为可用容量,主要原因是 Li₂MnO₃ 相活化过程中发生不可逆的氧释放与电解液分解;

•能量损失大:first循环不可逆容量达 50-80 mAh/g,需通过 “预锂化" 等技术补偿,增加了电池制备成本与工艺复杂度。

•离子扩散速率慢:Li⁺在层状 - 尖晶石复合结构中的扩散系数约 10⁻¹¹-10⁻¹⁰ cm²/s,仅为三元材料 NCM811 的 1/10-1/100,导致倍率性能差(1C 充放电容量保持率仅 70-80%,5C 下降至 50-60%),无法满足电动汽车快充需求(通常要求 1.5C 以上);

•电子导电性低:本征电子电导率约 10⁻¹⁰-10⁻⁹ S/cm,远低于三元材料的 10⁻⁶-10⁻⁵ S/cm,需添加大量导电剂(如炭黑、石墨烯),但过多导电剂会降低电极活性物质占比,反而影响能量密度。

•前驱体均匀性要求高:Li₂MnO₃ 与 LiMO₂ 需形成均匀的固溶体,若混合不均,会导致局部结构差异,加剧电压衰减;

•烧结工艺敏感:烧结温度、气氛(氧气分压)、升温速率对材料性能影响显著(如温度偏差 50℃,容量差异可达 20 mAh/g),行业平均良率仅 80-85%(低于三元材料的 92%),规模化生产难度大。

富锂锰基材料的发展始于 21 世纪初,经历了 “基础研究 - 性能优化 - 中试验证" 三个阶段,目前正处于 “突破商业化瓶颈" 的关键时期。

•2001 年:美国阿贡国家实验室first报道 Li₂MnO₃ 与 LiNiO₂ 的固溶体材料,发现其在高电压下(>4.5V)具有超高容量(>200 mAh/g),开启富锂锰基材料研究热潮;

•2005 年:日本东京大学团队通过 Ni、Co 掺杂(如 Li₁.₂Ni₀.₁₃Co₀.₁₃Mn₀.₅₄O₂),提升材料循环稳定性,first实现 100 次循环后容量保持率 85%,但电压衰减问题初现;

•2008 年:中国科学院物理研究所研发出“碳包覆富锂锰基材料",电子导电性提升 100 倍,倍率性能(1C 容量保持率)从 50% 提升至 70%,为后续应用奠定基础;

•2010 年:全球富锂锰基材料相关论文发表量突破 100 篇,核心研究集中在 “结构设计" 与 “容量提升",尚未关注电压衰减等商业化痛点。

•2013 年:韩国延世大学通过“Al 离子掺杂"(掺杂量 2%),抑制过渡金属离子迁移,使富锂锰基材料循环 200 次后电压衰减从 0.4V 降至 0.2V,first缓解电压衰减问题;

•2016 年:宁德时代研发“表面包覆 + 单晶化" 技术,采用 LiAlO₂ 包覆(厚度 3-5nm)与单晶颗粒(粒径 5-10μm),循环 300 次后容量保持率达 85%,电压衰减 0.3V,中试产品能量密度突破 350 Wh/kg;

•2018 年:LG 新能源开发 “预锂化富锂锰基材料",通过在负极添加金属锂粉,补偿first不可逆容量,first库伦效率从 75% 提升至 90%,解决能量损失问题;

•2020 年:全球富锂锰基材料中试产能达 1000 吨,主要用于无人机、特种车辆等小众场景,验证了其高能量密度优势,但循环寿命(<500 次)仍无法满足电动汽车需求。

•2021 年:中国“十四五" 新能源规划将富锂锰基材料列为 “重点研发方向",补贴研发投入超 5 亿元,推动头部企业加速中试;

•2023 年:宁德时代建成 3000 吨富锂锰基材料中试线,产品循环寿命突破 800 次(1C 充放电),电压衰减 0.4V,系统能量密度达 420 Wh/kg,开始与车企合作进行电动汽车试装(续航里程 900 公里);

•2024 年:LG 新能源、松下分别宣布建设 2000 吨、1500 吨中试线,目标 2026 年实现万吨级量产,富锂锰基材料全球研发投入超 15 亿美元,商业化进程加速。

富锂锰基材料的制备工艺核心是“实现 Li₂MnO₃ 与 LiMO₂ 的均匀固溶",主流工艺为溶胶 - 凝胶法(实验室研发为主)与共沉淀法(中试量产为主),两种工艺在均匀性、成本、规模化潜力上存在显著差异。

以金属盐(如硝酸锂、硝酸镍、硝酸钴、硝酸锰)为原料,柠檬酸、乙二醇等为络合剂,通过“溶液混合 - 溶胶形成 - 凝胶干燥 - 高温烧结" 四个步骤,制备均匀的富锂锰基固溶体材料。

•原料溶解与混合:将 LiNO₃、Ni (NO₃)₂、Co (NO₃)₂、Mn (NO₃)₂ 按化学计量比(如 Li₁.₂Ni₀.₂Mn₀.₆O₂)溶解于去离子水中,加入柠檬酸(络合剂,与金属离子摩尔比 1.5:1),搅拌至溶解,形成均匀溶液;

•溶胶与凝胶制备:将溶液加热至 80-100℃,蒸发水分,形成粘稠溶胶;继续加热至 150-200℃,溶胶聚合形成干凝胶(含水量<5%);

•高温烧结:将干凝胶在空气气氛下进行“两段式烧结"——

◦预烧:400-500℃保温 4-6 小时,去除络合剂与硝酸盐(分解为 CO₂、NO₂ 等气体);

◦主烧:800-900℃保温 10-12 小时,形成 Li-rich Mn-based 固溶体晶体;

•后处理:气流粉碎至粒径 5-10μm,进行 Al₂O₃ 或 LiPO₃ 表面包覆(厚度 3-5nm),提升稳定性。

•优势:原料混合均匀(原子级分散),可精准控制成分与形貌,适合实验室研发与小批量制备(克级至千克级);

•局限性:原料成本高(硝酸盐价格是碳酸盐的 3-5 倍)、生产周期长(约 48 小时)、能耗高(高温烧结时间长),难以规模化量产(吨级以上)。

以金属硫酸盐(如硫酸镍、硫酸钴、硫酸锰)为原料,氢氧化钠为沉淀剂,氨水为络合剂,通过“共沉淀制备过渡金属氢氧化物前驱体 - 与锂盐混合 - 高温烧结",制备富锂锰基材料,是目前具规模化潜力的工艺。

•前驱体制备:

◦将 NiSO₄、CoSO₄、MnSO₄ 按比例(如 Ni:Co:Mn=0.2:0.1:0.7)配制成浓度 1-2 mol/L 的混合溶液;

◦在反应釜中(温度 50-60℃,pH=10-11,搅拌速率 800-1000rpm),将混合溶液与氢氧化钠溶液(浓度 2-3 mol/L)、氨水(浓度 1-2 mol/L)同时滴加,形成过渡金属氢氧化物前驱体(如 Ni₀.₂Co₀.₁Mn₀.₇(OH)₂);

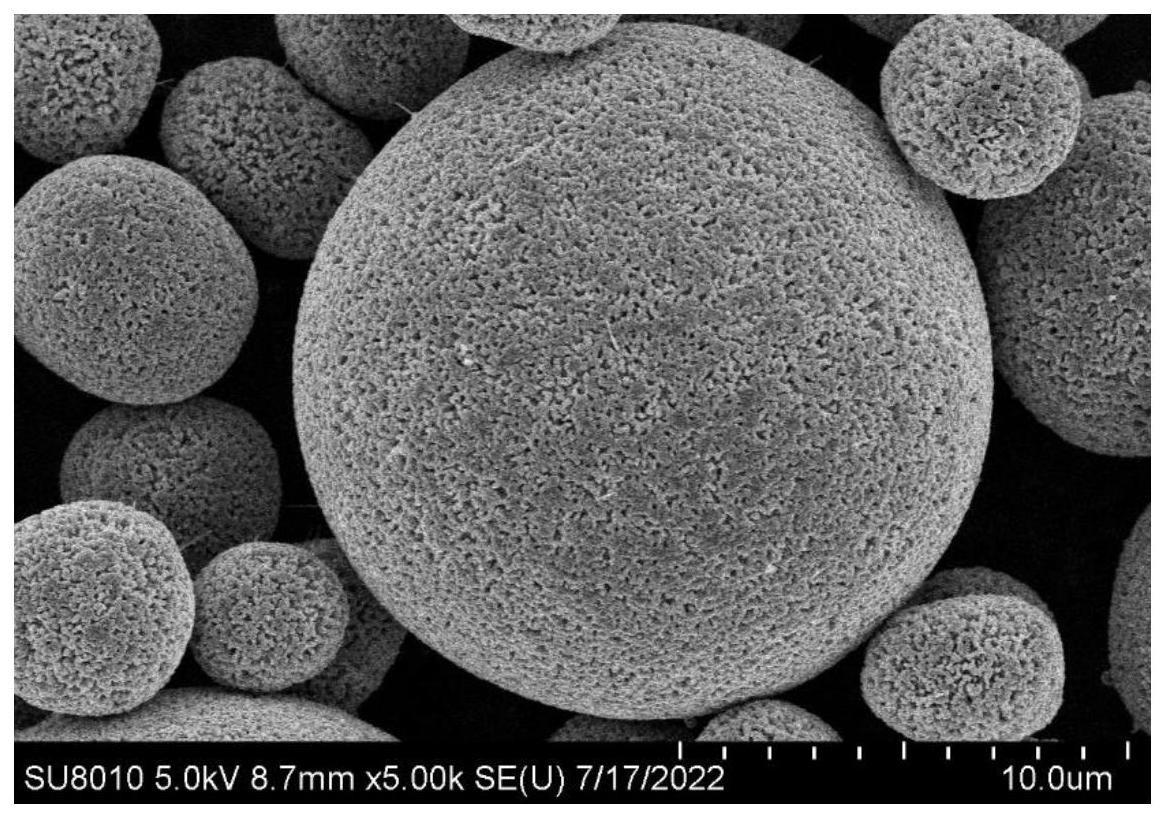

◦前驱体经过过滤、洗涤(去除 Na⁺、SO₄²⁻)、干燥(120℃,12 小时),得到球形颗粒(粒径 5-10μm,振实密度 1.8-2.0 g/cm³);

•锂盐混合与烧结:

◦将前驱体与(Li₂CO₃)按化学计量比(Li: 过渡金属 = 1.2:1)混合,添加少量粘结剂(如 PVA);

◦在氧气气氛回转窑中进行“两段式烧结"——

▪预烧:450-550℃保温 3-5 小时,去除水分与粘结剂;

▪主烧:850-950℃保温 12-15 小时,生成 Li-rich Mn-based 固溶体(xLi₂MnO₃・(1-x) LiMO₂);

•后处理:

◦粉碎分级:气流粉碎至粒径 3-5μm(D50=4-6μm);

◦表面包覆:采用溶胶 - 凝胶法在颗粒表面包覆 LiAlO₂ 或 ZrO₂(厚度 2-4nm);

◦预锂化处理(可选):在材料表面喷涂金属锂粉(含量 1-2%),补偿first不可逆容量。

•优势:原料成本低(硫酸盐价格是硝酸盐的 1/2)、适合规模化量产(吨级以上)、前驱体球形度高(振实密度 1.8-2.0 g/cm³),适配电池生产工艺;

•局限性:前驱体均匀性依赖严格的反应控制(如 pH 偏差 0.1 即导致成分不均)、氧气气氛烧结能耗高(较三元材料高 30%)、良率较低(行业平均 80-85%)。

针对富锂锰基材料“电压衰减严重、first效率低、倍率性能差" 的核心痛点,全球科研机构与企业通过 “材料改性、电解液适配、电池体系优化" 三大方向,持续突破技术瓶颈,加速商业化进程。

•离子掺杂改性:

◦高价离子掺杂(Ti⁴⁺、Zr⁴⁺、Nb⁵⁺):替换部分 Mn⁴⁺,增强 Mn-O 键强度,抑制层状结构向尖晶石结构转化。例如,掺杂 1% Ti⁴⁺的富锂锰基材料,循环 500 次后电压衰减从 0.5V 降至 0.3V,结构相变率降低 40%;

◦碱土金属离子掺杂(Mg²⁺、Ca²⁺):占据 Li⁺层空位,阻止过渡金属离子迁移。掺杂 2% Mg²⁺的材料,Ni²⁺迁移量减少 50%,循环 500 次后容量保持率提升 15%;

•表面包覆改性:

◦无机包覆:Al₂O₃、LiAlO₂、LiPO₃ 等,形成致密保护层,隔绝材料与电解液接触,减少氧释放与电解液分解。LiAlO₂ 包覆的材料,氧释放量降低 30%,高电压下(4.8V)电解液分解速率降低 50%;

◦有机 - 无机复合包覆:内层 Al₂O₃(厚度 2nm)+ 外层聚吡咯(PPy,厚度 3nm),既抑制离子迁移,又提升电子导电性(电子电导率从 10⁻⁹ S/cm 提升至 10⁻⁶ S/cm),倍率性能(1C 容量保持率)从 70% 提升至 85%;

•单晶化与纳米结构化:

◦单晶化:制备单晶富锂锰基颗粒(粒径 5-10μm),消除多晶晶界处的缺陷(如晶界裂纹、杂质聚集),减少结构相变位点。单晶材料循环 500 次后电压衰减较 polycrystalline 降低 30%;

◦纳米结构化:制备纳米片状或纳米多孔结构(粒径 100-200nm),增大比表面积(从 1-2 m²/g 提升至 10-20 m²/g),缩短 Li⁺扩散距离,同时缓解结构应力,循环 500 次后容量保持率提升 20%。

•高电压电解液开发:

◦溶剂优化:采用“氟代碳酸酯(FEC)+ 碳酸二乙酯(DEC)" 混合溶剂(比例 3:7),FEC 在电极表面形成稳定的 SEI 膜(厚度 5-10nm),抑制电解液在高电压下(4.8V)分解,循环 500 次后电解液分解量降低 60%;

◦锂盐优化:用双氟磺酰亚胺锂(LiFSI)部分替代六氟磷酸锂(LiPF₆)(比例 1:1),LiFSI 的抗氧化性优于 LiPF₆,4.8V 下氧化分解电位提升 0.3V,电池胀气率降低 40%;

•氧捕获添加剂:

◦添加 2-3% 苯甲腈(BN)或己二腈(ADN),通过氰基(-CN)与释放的氧气反应,形成稳定的有机化合物,减少氧对电解液的破坏;

◦添加 1-2% 磷酸三甲酯(TMP),既作为阻燃剂,又可与氧反应形成 Li₃PO₄ 保护层,提升高温稳定性,80℃下循环 100 次容量保持率从 60% 提升至 80%。

•预锂化技术:

◦正极预锂化:在富锂锰基材料表面喷涂金属锂粉(含量 1-2%)或锂化合物(如 Li₂O、Li₃N),first充电时释放 Li⁺,补偿不可逆容量,first库伦效率从 75% 提升至 90-95%;

◦负极预锂化:在石墨负极中添加预锂化剂(如 Li-Si 合金、Li-C 复合物),first放电时提供 Li⁺,避免正极 Li⁺过度消耗,该技术已在宁德时代中试线应用,成本增加仅 5-8%;

•界面优化:

◦正极 - 电解液界面:添加 0.5-1% 碳酸亚乙烯酯(VC),在正极表面形成薄而致密的 CEI 膜(正极电解质界面膜),减少 Li₂MnO₃ 相活化过程中的不可逆反应,first不可逆容量降低 20-30%;

◦负极 - 电解液界面:采用硅碳复合负极(硅含量 10-15%),硅碳负极的高容量可部分补偿正极不可逆容量,同时通过 FEC 添加剂形成稳定 SEI 膜,first库伦效率提升 5-10%。

•导电网络构建:

◦复合导电剂:采用“炭黑 + 石墨烯 + 碳纳米管" 复合体系(比例 6:2:2),构建三维导电网络,电子电导率从 10⁻⁹ S/cm 提升至 10⁻⁵ S/cm,1C 容量保持率从 70% 提升至 90%;

◦原位碳包覆:在共沉淀过程中添加葡萄糖、蔗糖等碳源,烧结后形成原位碳包覆层(厚度 1-2nm),既提升导电性,又抑制离子迁移,倍率性能(5C 容量保持率)从 50% 提升至 70%;

•离子扩散通道优化:

◦多孔结构设计:通过“模板法" 制备多孔富锂锰基材料(孔径 50-100nm),增大电解液浸润面积,Li⁺扩散系数从 10⁻¹¹ cm²/s 提升至 10⁻⁹ cm²/s,倍率性能提升 30%;

◦薄电极设计:将正极极片厚度从 100μm 减至 50μm,缩短 Li⁺扩散距离(从 50μm 减至 25μm),1.5C 充电时间从 40 分钟缩短至 25 分钟,适配电动汽车快充需求。

随着技术突破与产业投入的加大,富锂锰基正极材料将朝着“循环寿命突破 1000 次、无钴化规模化、全生命周期低碳化" 三大方向发展,预计 2026-2030 年实现大规模商业化,成为下一代高能量密度锂电池的核心正极材料。

•多维度改性协同:融合“离子掺杂(Ti⁴⁺+Mg²⁺共掺杂)、表面包覆(LiAlO₂-LiPO₃ 双包覆)、单晶化(粒径 8-12μm)" 三大技术,预计 2025 年实现循环 1000 次后电压衰减<0.3V,容量保持率>85%,达到动力电池使用寿命标准(800 次以上);

•结构相变调控:通过“原位 X 射线衍射(XRD)" 与 “透射电子显微镜(TEM)" 实时监测充放电过程中的结构变化,精准设计材料成分与工艺,抑制层状 - 尖晶石相变,预计 2026 年实现循环 1500 次后能量密度衰减<20%。

•无钴配方量产:优化过渡金属配比(如 Li₁.₂Ni₀.₃Mn₀.₅O₂),去除钴元素,原材料成本较含钴配方降低 20-30%,预计 2026 年无钴富锂锰基材料中试产能达 2 万吨,2028 年实现万吨级量产;

•工艺降本:开发“干法共沉淀" 技术,替代传统湿法共沉淀,水资源消耗降低 90%,生产周期缩短 50%,加工成本从 1 万美元 / 吨降至 0.5 万美元 / 吨,预计 2027 年规模化应用。

•绿色生产:

◦绿电烧结:采用水电、风电、光伏电进行高温烧结,生产每吨富锂锰基材料的碳排放从 10 吨降至 2 吨以下(如四川宁德时代基地,100% 绿电,碳排放降低 80%);

◦废料回收:通过“湿法冶金" 回收退役富锂锰基材料中的 Li、Mn、Ni(回收率 95% 以上),回收材料成本较原矿低 30%,预计 2028 年回收体系完善,形成 “生产 - 使用 - 回收" 闭环;

•高能量密度适配:

◦与固态电解质结合:富锂锰基材料与硫化物固态电解质(离子电导率 10⁻³ S/cm)搭配,可抑制高电压下电解液分解,进一步提升能量密度至 500 Wh/kg,预计 2030 年实现小批量应用,支撑电动汽车续航里程 1200 公里以上。

尽管富锂锰基正极材料仍面临“电压衰减、效率低、成本高" 的商业化瓶颈,但凭借 “超高能量密度、无钴化潜力" 的核心优势,已成为全球新能源产业竞争的战略制高点。随着技术突破的加速(循环寿命突破 1000 次)、规模化工艺的成熟(成本降至三元材料水平)、低碳化生产的推进(绿电 + 回收),富锂锰基材料有望在 2026-2030 年实现大规模商业化,改变当前锂电池正极材料的竞争格局。未来,富锂锰基材料不仅将支撑电动汽车续航迈向 1000 公里以上,还将在无人机、航空航天、大型储能等领域开辟新应用场景,成为推动全球能源转型的 “关键材料",开启锂电池高能量密度时代的新篇章。